流山市「こどもの休暇制度」がはじまっています

千葉県流山市で、ちょっとユニークな制度がはじまっているのをご存じですか?

その名も「こどもの休暇制度」。令和7年4月から、小中学生が年間3日まで“自分の意思で休む日”を選べるようになりました。

「こどもが“自分で休む”ってどういうこと?」と驚かれた方もいるかもしれません。

でもこの制度、決して“ただのズル休みOK”というものではなく、子どもたちが「自分の時間をどう過ごすか」を考えるための制度ではないかと思います。

たとえば、

・平日にしか行けない美術館に行く

・家族とゆっくり料理をする

・心と体をリセットするために、静かに過ごす

・本当にやりたい勉強にじっくり向き合ってみる

そんなふうに、“学校の外にも大切な学びがある”という前提がこの制度にはあるのではないでしょうか。

共働きの家庭が増え、土日も働く保護者も少なくない中で、「家族の時間を取り戻すきっかけ」としても注目されています。

また、こどもの心身の健康や、「自分で選ぶ」という経験を通じて、自己決定力や自己管理力を育てることも目的のひとつ。

教育的にも、福祉的にも、意義深い取り組みです。

休暇の取得には、保護者の届出が必要です。事前申請が原則ですが、当日取得も可能で、届出をすれば出席停止扱いとなり、欠席扱いにはなりません。

こうした柔軟な運用も、家庭の事情や子どもたちの個性を大切にしようという、流山市の姿勢が表れていると感じます。

家庭の中で「休む日をどう使いたい?」と子どもと一緒に考える時間そのものが、もう“学び”なんですよね。

そして、こうした日常の対話が、実は将来の家族の在り方や信頼関係を築く土台になっていく――

行政書士としてだけでなく、一人の親としても、個人的にとても注目している制度です。

この制度、どう活用する?家庭で話しておきたい3つのこと

「せっかく“自分で休める日”ができたのに、うちの子は何して過ごせばいいのか分からないみたいで…」

そんな声、これからたくさん耳にする気がします。

だからこそ、この制度を“ただの制度”に終わらせず、「家族で話し合う時間」に変えてみてほしいのです。

たとえば、家庭で話しておきたいポイントは、この3つ。

1. 「休みの日、どう過ごしたい?」

まず最初に考えたいのが、“どう過ごすか”の話。

制度上は「好きなことに使ってOK」とされていても、実際に選択肢を与えられると、大人でも戸惑うことがありますよね。

「平日の街を歩いてみたい」

「本屋さんで好きなだけ本を読んでみたい」

「家族とゆっくりご飯を作りたい」

何を選ぶかに“正解”はありません。でも、この質問を通じて、

「今の自分はどんな時間を求めてるのか?」に気づくことができます。

2. 「どんなことを学びたい?」

学校の勉強とは別の、もっと自由な“探求”をしてみるチャンスでもあります。

興味があるテーマに没頭する。工作をしてみる。料理を研究してみる。調べ学習をしてまとめてみる――

“やらされる勉強”ではなく、“やってみたい学び”に向き合えるって、すごく貴重です。

子ども自身が、自分の好きや得意を発見できるきっかけになるかもしれません。

3. 「休むこと」をポジティブに話そう

私たち大人も、いつの間にか「休む=悪いこと」みたいに思いがちです。

でもこの制度が大事にしているのは、「自分の心と体に向き合って、必要なときに休む」という感覚。

この感覚を育てることは、メンタルヘルスの観点からもとても大切です。

「今日はちょっと疲れてるな」と思ったときに、自分をいたわる選択肢があるって、実はとても強いことなんですよね。

子どもが「休む日をどう過ごすか」を考えるには、まだまだサポートが必要です。

でも、それを一緒に話しながら決めていく――それこそが、家族の時間を育てる一歩。

そしてその時間が、やがて“家族で話し合う習慣”に変わっていくかもしれません。

この制度の本当の価値は、

“休む自由”だけでなく、“話し合う文化”を家庭の中に育てるところにあるのだと、私は思います。

実は“家族で話す習慣”が、将来の相続トラブル防止につながる?

「こどもの休暇制度」で話し合いが生まれるということは、

家族の中に“価値観を言葉にする時間”ができる、ということでもあります。

そして実はそれ、将来の相続や遺言の場面でも、とても大切な準備になっていくんです。

「大事なこと」を話すって、意外と難しい

たとえば、財産のこと。

「うちはそんなに財産ないから関係ない」と思っていても、実際には“気持ち”の方が大きな問題になるケースが多いです。

「お兄ちゃんばかり得してる気がする」

「生前にもっと話してくれてたら…」

「私だってちゃんと大事にされてたって思いたかった」

そういった“感情のすれ違い”が、相続の場面ではトラブルの火種になることも。

家族で「言葉にする」習慣が、将来を守る

だからこそ、普段から「どう思ってる?」「何を大事にしてる?」を話す習慣を持っておくことが、

将来の安心に繋がるんです。

たとえば、

「パパはこういう家族の形が理想なんだよね」

「ママは将来こういうふうに老後を過ごしたいと思ってるの」

そんなやり取りが、“話してもいいんだ”という土台を育ててくれます。

遺言も相続も、「想いを伝える」ことが中心にある

私が現場で見てきた中でも、トラブルにならなかったご家庭の共通点は、「よく話していた」こと。

それは“遺言書があったかどうか”よりも、

「事前に想いが伝わっていたかどうか」の方が、よっぽど大きかったりします。

遺言書を作ることも大事ですけれども、

そもそも「何を残したいか」「どんな未来を託したいか」を伝えられる関係性があること――

それが“争わない相続”への第一歩なんです。

子育て期こそ、“話せる家族”を育てるチャンス

子どもが「休みたい」と伝えられる。

親が「どうしたいの?」と聞ける。

そんなやり取りが自然にできる家庭は、

将来、「ちょっと遺言のこと、相談したいんだけど」もスムーズにできるはず。

今このタイミングで、「こどもの休暇制度」をきっかけに話し合う文化を育てていくこと。

それが実は、未来の家族の“相続の安心”にもつながっている。

ちょっと遠くて想像しづらい先の話ですが、行政書士としての視点からも、私はそう感じています。

今の暮らしの選択が、将来の安心につながっていく

子どもと「今日はどう過ごす?」を一緒に考えること。

それはただの“平日のお休み”じゃなく、家族のあり方を見つめ直す時間にもなります。

そして、この「暮らしの中で話し合う」という習慣は、

やがて老後の暮らし方や、財産のこと、家族の未来についての話し合いにも自然とつながっていきます。

「制度を知る」だけでなく、「暮らしに落とし込む力」を

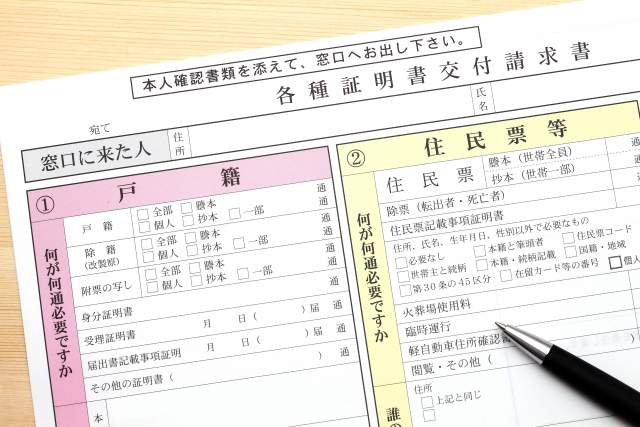

たとえば「戸籍ってどうやって取るの?」「相続ってなにから始めるの?」というご相談も、

実はこういった“日常の中の小さな違和感”から始まることが多いんです。

「制度を知っているだけ」では不安は消えません。

でも、“自分の暮らし”として理解できれば、そこには安心感が生まれます。

制度を暮らしに落とし込む――そのお手伝いが、行政書士の役割だと私は思っています。

手続きは「心の整理」と一緒に進めると、ぐっと楽になります

相続のご相談でも、「遺言を書いた方がいいのは分かってるんだけど…」と迷われる方は多いです。

でも、その背景には「誰に何を言えばいいのか分からない」「家族とどう向き合えばいいか不安」という気持ちがあることも。

制度や法律を使うことは、実は心を整えるプロセスのひとつなのかもしれません。

だから、家族の時間が生まれるこの制度をきっかけに、

「自分たちの暮らしをどう整えていこうか?」という話し合いが生まれたら、

それはもう、すでに“未来の備え”の第一歩になっているんです。

暮らしの手続きを「先延ばしにしない」ために

「まだ早いかな」「うちには関係ないかな」と思うようなことほど、

実際には早めに考えておくことで、後々の安心がぐんと違います。

- 本籍地ってどこ?

- 戸籍って何通必要?

- 財産ってどうやって分ける?

- 遺言って書き方があるの?

こうした一つひとつの疑問に寄り添いながら、

「暮らしの中の法律」を分かりやすく届けることが、私の仕事です。

“いま”という日常の中にある制度を、どう使いこなしていくか。

その積み重ねが、5年後、10年後の「安心して話し合える家族」をつくっていく――

私はそう信じています。

さいごに|家族の話し合いと手続きを、もっと身近に

「行政書士に相談する」

この言葉を聞くと、なんだかちょっと堅苦しく感じる方も多いかもしれません。

でも私がこの仕事をしていて日々感じるのは、

「制度や法律の話って、実はすごく暮らしに近いものなんだな」ということです。

相続、戸籍、遺言、名義変更――

どれも日常から少し離れた言葉に聞こえるかもしれませんが、

その背景には必ず、「家族」「想い」「不安」「願い」…そんな生きた気持ちが込められています。

法律の話も、もっと“家族の雑談”みたいに

今回ご紹介した「こどもの休暇制度」も、

制度そのものより、「この時間をどう過ごすか」を話すことが何より大切だと思っています。

それは、大人の私たちにも通じること。

「私がいなくなった後、この家どうなるんだろう」

「誰に何を託したいって、自分は思ってるんだろう」

そういった話を、誰かと“雑談のように”できる時間を持てたら、すごく素敵だと思いませんか?

手続きは「人と人のつながり」を整えるための道具

手続きというのは、何かを機械的に処理するためだけのものではありません。

人と人との気持ちを整えるための“きっかけ”にもなります。

「書類を集める」ことの裏には、

「家族で話す」「未来に備える」「想いをつなぐ」という、もっと深い目的がある。

私は、そういう“手続きの裏側”にある気持ちに、寄り添っていきたいと思っています。

気軽に話せる存在でありたいから

「まだ何も困ってないけど…」

「ちょっと気になってるだけなんだけど…」

そんな段階から、ぜひお話を聞かせてください。

“困ったときにだけ頼る人”じゃなく、

“ちょっと気になったら相談できる存在”として、近くにいられたら嬉しいです。

子どもとの時間を見直すきっかけが、

家族の未来を考えるきっかけにもなったら――

それはきっと、“いま”を大事にして生きているということだと思うのです。

ご家族の安心と、ひとりひとりの想いを形にするお手伝い。

行政書士はらしま事務所が、そのお手伝いをさせていただきます。

📬 ご相談はいつでもお気軽に

制度のこと、家族のこと、手続きのこと――

「ちょっと気になってるんだけど…」くらいの気持ちで、どうぞご連絡ください。

行政書士はらしま事務所では、

相続・遺言・戸籍に関するお悩みや、

暮らしの中のちょっとした「どうしよう?」にも丁寧にお応えしています。

✅ LINEからのご相談もOK

✅ 初回相談無料(60分目安)

✅ 流山市・松戸市・柏市・野田市など、地域密着で対応しています

👉 LINEでのご相談はこちらから

👉 お問い合わせフォームはこちら

家族のことを、少しだけ考えたそのタイミング。

それが“最初の一歩”かもしれません。

一緒に、安心できる未来をつくっていきましょう。