はじめに|なぜ今、戸籍に読み仮名が入るのか

2025年5月26日から、すべての戸籍に「読み仮名」がカタカナで記載される新制度がスタートします。

これまで戸籍には「漢字の氏名」しか記載されていませんでした。では、なぜ今になって「読み仮名」が必要になったのでしょうか?

その背景にあるのが、行政手続きのデジタル化です。政府は「デジタル庁」の設立をはじめ、行政サービスのオンライン化や、手続きの迅速化・効率化を進めています。その中で、氏名の読み仮名を戸籍に明記しておくことが、さまざまなデジタル手続きにおいて必要不可欠だと判断されたのです。

たとえば、住民票やマイナンバーカード、パスポート、年金記録など、行政が扱う多くの書類やデータには、既に氏名の読み仮名が登録されています。ところが、実はこれまでその読み仮名は正式なものではなく、便宜上登録されていただけでした。

漢字の読み方は人によって異なることがあります。たとえば「大翔」という名前は「ヒロト」さんもいれば「ダイト」さんもいます。行政側が読みを正確に把握できていないと、手続き上の混乱や誤入力、本人確認の遅延といった問題が発生してしまいます。

こうした背景から、正式に戸籍に読み仮名を記載し、行政手続きや本人確認の精度を高めようというのが今回の改正の目的です。

実際、読み仮名の登録ミスは少なくありません。法務省の調査では、氏については0.4%、名については2%程度の誤記がある可能性があるとのこと。特に「ッ」「ョ」「ャ」などの小文字が、大文字で登録されているなど、細かな誤りが多いようです。

読み仮名が戸籍に記載されることで、将来的には公的書類の一貫性が高まり、本人確認がよりスムーズに進むと期待されています。また、金融機関等で複数のフリガナを使って別人を装い各種規制を潜脱しようとする行為を防止することができます。

今回の制度変更は、小さな変化のように見えて、今後の行政手続きや日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。

まずは通知が届いたら、自分の名前の読み仮名が正しく記載されているか、しっかりと確認することが大切です。

新制度の概要|戸籍に記載される「読み仮名」とは?

2025年5月26日から施行された改正戸籍法により、日本に本籍があるすべての人の戸籍に、氏名の「読み仮名(カタカナ表記)」が新たに記載されることになりました。

この「読み仮名」は、漢字の氏名の発音を明確に示すためのもので、例えば「健太郎」という名前であれば「ケンタロウ」というように、カタカナでの読みが戸籍に追加されます。これまで戸籍には漢字だけが記載されており、読み方は正式には登録されていませんでした。今回の改正で、漢字の意味や字体だけでなく、読み方まで一貫して確認・管理できるようになります。

戸籍に読み仮名を記載する目的は、行政手続きの精度と利便性を高めることにあります。近年はマイナンバーカードやオンライン行政サービスの普及により、個人情報の統一性が重要になってきています。その一環として、氏名の読み仮名も正確に管理しようというのが今回の制度の背景です。

通知方法としては、本籍地の自治体から対象者に「読み仮名を記載したはがき」が郵送されます。発送は6月以降、地域によって時期に差はあるものの、夏までには全国的に届く見込みです。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、5月26日から「マイナポータル」にログインすることで、自身の読み仮名情報をオンラインで確認できます。

通知内容に誤りがあった場合は、2026年5月25日までに訂正の届け出を行う必要があります。戸籍の「氏」については原則として戸籍筆頭者が、「名」については本人(未成年者は親権者)がそれぞれ届け出ます。この期間内であれば、手数料は不要で、自治体窓口・郵送・マイナポータルを通じて手続きが可能です。

注意したいのは、訂正の届け出をしないまま放置した場合、通知された読み仮名がそのまま戸籍に記載されてしまうことです。そしてその後の変更は、1回は届け出で可能ですが、2回目以降は家庭裁判所の許可が必要となり、手続きが煩雑になります。

この制度は、見落とされがちな部分にこそ注意が必要です。通知が届いたら、「名前のカタカナ表記」に間違いがないか、家族で一緒に確認しておきましょう。

いつ届く?どう確認する?|はがきとマイナポータルの活用法

今回の戸籍法改正により、全国民の戸籍にカタカナの「読み仮名」が記載されることになりましたが、「実際にいつ届くの?」「どうやって確認すればいいの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

まず、通知の方法についてですが、基本的には「本籍地の自治体」から、読み仮名が記載された「はがき」が郵送されてきます。発送時期は自治体によって異なりますが、法務省によれば、早いところで2025年6月から、遅くとも夏の間には全国に届く予定です。

このはがきには、ご自身の戸籍に記載される予定の「カタカナの氏名」が明記されています。その内容に誤りがないか、届いたら必ず目を通しましょう。特に名前に小さい「ッ」「ャ」「ョ」などが含まれる方は要注意です。法務省の調査では、こうした小文字が誤って大文字で登録されているケースが多く見つかっています。

さらに、マイナンバーカードをお持ちの方には、もう一つ便利な確認手段があります。政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」です。2025年5月26日から、このサイトにログインすれば、自分の戸籍に記載される予定の読み仮名情報をパソコンやスマホから確認することができます。

マイナポータルの利点は、自宅にいながら簡単に確認・修正ができる点です。郵送や窓口に行かずとも、読み仮名に誤りがあった場合は、そのまま訂正の届け出も可能です。ただし、操作にはマイナンバーカードと、ICカードリーダーもしくは対応スマホが必要になるため、事前に環境を整えておきましょう。

なお、はがきとマイナポータルの内容が異なる場合や、届かない場合は、本籍地の市区町村役場に直接問い合わせることをおすすめします。

特に流山市のように、本籍地と現住所が異なるケースも多いため、「今住んでいるところに届かない」と焦る方もいるかもしれません。その場合でも、読み仮名は「本籍地」で管理されているため、通知も本籍地の役所から送られます。届かない場合は、本籍地の役所に問い合わせると状況を確認してもらえます。

まとめると

1.通知はがきは2025年6月以降、夏までに届く予定。

2.マイナンバーカードがあれば、マイナポータルで5月26日から確認可能。

3.はがきが届かない場合は、本籍地の自治体に確認を。

これを機に、マイナポータルの活用を検討してみるのも良い機会かもしれません。行政書士としても、こうしたデジタル手続きが円滑に進むよう、しっかりサポートしていきたいと思います。

4.読み仮名に誤りがあった場合の対応方法

通知された戸籍の読み仮名に、万が一誤りがあった場合──そのままにしておくと、2026年5月26日以降、誤った読み仮名が正式に戸籍に記載されてしまいます。そうならないためにも、早めの確認と正確な手続きが重要です。

では、具体的にどのような対応が必要なのでしょうか?

まず大前提として、「氏(名字)」と「名(名前)」では手続きをする人が異なります。

・「氏」の読み仮名を修正したい場合は、戸籍の筆頭者が届け出ます。

・「名」の場合は、本人が届け出る必要があります。未成年であれば、親権者が代理で手続き可能です。

読み仮名の修正は、2026年5月25日までであれば、比較的簡単な手続きで行えます。

手数料はかからず、特別な理由も不要です。届け出先は以下のいずれかになります。

①マイナポータル(オンライン)

マイナンバーカードを持っていれば、自宅から「マイナポータル」にログインし、修正手続きを行うことができます。操作にはICカードリーダーまたは対応スマートフォンが必要です。

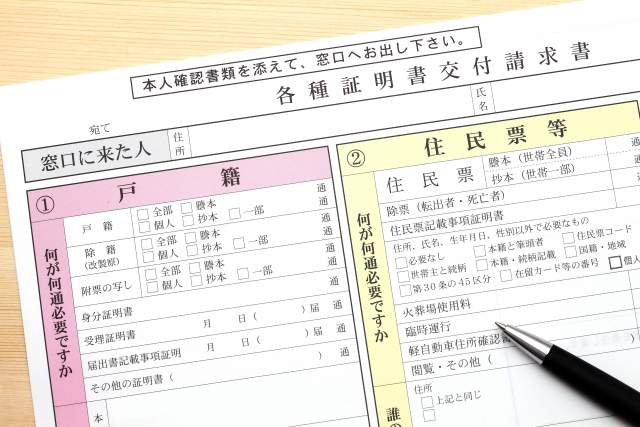

②本籍地の市区町村役場への郵送

届け出用紙に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーを添えて本籍地の自治体に郵送する方法です。これなら平日忙しい方でも、窓口に行かずに手続きできます。

③居住地の役所の窓口での提出

住んでいる自治体の窓口でも届け出が可能です。その場合、届け出内容は本籍地に送付され、そちらで処理されます。本人確認書類を忘れずに持参しましょう。

注意しておきたいのは、訂正の期限である「2026年5月25日」を過ぎてしまった場合です。この日を過ぎると、通知された通りの読み仮名が自動的に戸籍に記載されてしまい、変更には原則として家庭裁判所の許可が必要になります。

ただし、1回目に限っては、市区町村役場への届け出で訂正可能です。ですが、2回目以降は「氏名変更」と同様の扱いとなり、手続きが大幅に複雑になるため、初回でしっかり確認・修正することが大切です。

「少しくらいの違いなら…」と放置してしまうと、将来的にパスポートや保険証、銀行口座などで読み仮名が一致しない事態が起こり、思わぬトラブルになることもあります。

読み仮名は、漢字の名前以上に、本人確認の場面で使われる機会が増えています。行政書士としても、今後は氏名の表記だけでなく「読み方」も同じくらい重要になると感じています。

ご自身やご家族の戸籍情報を守るためにも、通知が届いたら必ず内容を確認し、誤りがあれば迷わず対応しましょう。

5.読み仮名が違うと何が起こる?|行政手続きへの影響

「ちょっとしたカタカナの違いくらい、問題ないのでは?」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、読み仮名の誤りをそのままにしておくと、思わぬ行政手続き上のトラブルを引き起こす可能性があります。

たとえば、これからの行政手続きの多くは、オンライン化・デジタル化が進んでいきます。

その際、氏名の情報は「漢字+読み仮名」のセットで管理・照合されるようになっていくと考えられています。

もし戸籍に記載された読み仮名と、マイナンバー、パスポート、年金、健康保険、銀行口座などの登録情報の読み仮名が一致していない場合、次のような影響が出る恐れがあります。

① パスポートの更新や取得時に差異が発生

戸籍に記載された名前と、旅券情報にある読み仮名が異なる場合、本人確認が難しくなり、追加の書類提出や訂正が求められる可能性があります。

②年金や健康保険の照合エラー

将来的にマイナポータル等で情報が連携された際、名前の読みが違うとデータベース間の一致が取れず、処理が止まってしまうことがあります。

③ 銀行口座開設や証券口座などの本人確認に影響

金融機関では「カナ氏名」で登録・照合されているため、戸籍の読み仮名と異なると、本人確認に時間がかかることがあります。

④結婚・離婚・相続など重要な手続きに影響する場合も

たとえば婚姻届の際、新しい戸籍に読み仮名が自動的に反映されます。誤りがあると、将来的にお子さんの出生届にも影響する可能性があります。

さらに気をつけたいのは、読み仮名が誤って戸籍に記載された場合、修正できるのは原則「1回まで」という点です。

一度訂正したあとに再び修正したい場合は、家庭裁判所での「氏名変更許可の審判」が必要になります。

この手続きは、通常の役所への届け出とは異なり、理由書の提出や審理など時間と労力がかかります。

つまり、「最初の記載がすべての基準になる」ということです。

今後何十年も使われる大事な情報ですので、「少しぐらい違っていても大丈夫」では済まされません。

行政書士としても、読み仮名の管理は今後の本人確認の根幹になると考えています。

特に漢字の読みが複数ある方や、珍しい読み方をされている方は、間違いが起こりやすいので要注意です。

通知が届いたら、ぜひご家族全員分を一緒に確認し、必要があれば早めに修正の手続きを行いましょう。

6.誤記が多いポイント|小文字の「ッ」「ョ」など

戸籍に読み仮名が新たに記載される今回の制度ですが、通知された内容に思わぬ誤りが含まれていることがあります。

特に多いのが、カタカナ表記における「小文字」の誤記です。

法務省が実施した事前調査(約7500件を対象)によると、読み仮名の誤記は「氏」で0.4%、「名」で約2%の割合で存在すると推定されています。

この数値を見ると決して他人事ではありません。

もっとも頻繁に見られるのが、「ッ」「ャ」「ュ」「ョ」といった“小書き文字”が“大文字”で誤って登録されているケースです。

例えば──

- 「リョウタ」→ 正:リョウタ / 誤:リヨウタ

- 「シュン」→ 正:シュン / 誤:シユン

- 「サッカ」→ 正:サッカ / 誤:サツカ

- 「ミッキー」→ 正:ミッキー / 誤:ミツキー

このように、音のニュアンスが微妙に変わってしまい、実際の読み方と異なる状態で戸籍に記載されてしまうことがあります。

一見すると小さな違いのように思えるかもしれませんが、これが公的な書類や手続きに影響を与えることもあるため、放置は禁物です。

読み仮名の誤記が生じる背景には、住民基本台帳に登録された「よみかた」データがそのまま参照されている点があります。

この「よみかた」は、出生届などの際に記載されたもので、自治体によっては職員が手入力する場合もあり、小書き文字が正しく反映されていないことがあるのです。

さらに、従来は読み仮名が正式な情報として扱われていなかったため、多少の違いがあっても見過ごされていた実情もあります。

しかし今回の制度改正により、正式に戸籍へ「読み仮名」が記載され、将来にわたって使われる重要な情報になります。

したがって、通知が届いたら細かい部分までしっかりチェックしましょう。

特にご注意いただきたいのは次のような方々です:

- 名前に「小文字」が含まれる方(リュウジ、ミョウコウなど)

- 外来語的な名前や音の変化がある名前の方(ケンジロー、ナツキなど)

- 子どもの名前をひらがなで覚えていて、カタカナ変換で混乱しやすい場合

誤記を発見した場合の対応方法については前の章で詳しくご紹介していますが、訂正は2026年5月25日までなら一度に限り簡単に届け出が可能です。

行政書士としても、戸籍の文字表記はもちろん、「読み」についての正確性が今後さらに重視されると考えています。

見過ごされがちな「小文字の違い」こそ、早めに見つけて、正しく直しておくことが大切です。

7.届け出を忘れたらどうなる?|1年後に自動記載、その後の手続

今回の戸籍への読み仮名記載制度では、通知された内容に誤りがあった場合、自分で訂正の届け出をする必要があります。

しかし、「忙しくて確認しなかった」「うっかり忘れていた」ということも起こりがちです。

では、もし訂正の届け出をしないまま1年が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?

結論から言うと、2026年5月26日以降は、通知された読み仮名がそのまま正式に戸籍に記載されます。

この記載は自動的に行われ、本人の意思とは関係なく「確定情報」として扱われることになります。

一度戸籍に記載された読み仮名は、公的な手続きや本人確認書類に広く影響を及ぼします。

例えば、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、年金、保険、銀行口座など、多くの場面で照会されるようになります。

では「記載された読み仮名が間違っていた」と気づいた場合、すぐに修正できるのでしょうか?

実は、一度だけなら後から修正することが可能です。この場合は、通常の届け出手続きと同じように、市区町村の役所に訂正を申し出れば済みます。

ただし、この「1回目の訂正」は特別な救済措置であり、それ以降の変更については原則として家庭裁判所の許可(氏名変更の審判)が必要になります。

つまり、「あとから何度でも直せる」というわけではなく、基本的には最初の記載が今後ずっと使われていくということになります。

この審判手続きは、弁護士などの専門家に依頼しなければ難しいケースもあり、手間と時間、費用もかかる可能性があります。

誤記に気づいたら、できる限り「最初の1年以内」に対応するのが賢明です。

また注意しておきたいのが、1年経過して記載された読み仮名が、将来的に子どもの出生届や婚姻届、新しい戸籍の作成時にも自動的に反映される点です。

つまり、誤った読み仮名が家族の記録や今後の手続きに連鎖的に影響する可能性もあるのです。

さらに、誤記がある状態で放置したままだと、将来、口座開設や不動産登記、公的補助金の申請などにおいても、本人確認で不一致が発生するリスクがあります。

行政書士として手続きを扱う立場から申し上げると、「正しい情報を、早めに、確定させておくこと」は、将来の安心に直結します。

通知が届いたら、「まあいいか」と後回しにせず、まずはご家族で内容を確認し、必要に応じて正しく届け出るよう心がけましょう。

8.海外在住者の対応は?|在外公館またはマイナポータルで手続き

今回の戸籍法改正による「氏名の読み仮名記載制度」は、日本国内に住んでいる方だけでなく、海外に住む日本国籍の方も対象になります。

しかし、海外在住者には本籍地の自治体から通知はがきが郵送されません。

そのため、日本国内にいる方とは確認や手続きの方法が異なり、自身で積極的に動く必要があるのです。

では、どのように確認・対応すればよいのでしょうか?

主に次の2つの方法があります。

①マイナポータルを利用してオンラインで確認・届け出

マイナンバーカードをすでにお持ちの方で、ICカードリーダー付きのパソコンや対応スマートフォンをお使いの方は、「マイナポータル」から読み仮名を確認できます。

2025年5月26日以降、ログインすれば戸籍に登録予定の「氏名のカタカナ表記」が表示されるようになります。

もし読み仮名に誤りがある場合、そのままオンライン上で訂正の届け出も可能です。

日本国内にいる家族などの協力を得て、代理で確認してもらうこともできますが、個人情報の取り扱いには注意が必要です。

②最寄りの在外公館(大使館・領事館)で手続き

マイナンバーカードを持っていない、あるいはインターネット環境が整っていない場合は、お住まいの国にある日本大使館や領事館(=在外公館)を通じて手続きが可能です。

在外公館で戸籍の読み仮名の確認や、必要な届け出書類の提出ができます。

本籍地の自治体と連携して処理されるため、時間に余裕を持って行動するのがポイントです。

いずれの方法においても、訂正の期限は2026年5月25日までです。

この日までに届け出を行えば、簡易な手続きで誤った読み仮名を訂正できます。

一方、期限を過ぎてしまうと、その時点の情報がそのまま戸籍に記載され、修正には家庭裁判所の審判が必要になる場合があります。

海外在住者にとって日本での手続きは容易ではないため、期限内にオンラインまたは在外公館で対応しておくことがとても大切です。

また、海外で生まれたお子さんの戸籍登録や、将来のビザ・国籍確認の際にも、氏名の読み仮名が正確であることは非常に重要です。

誤記があると、海外の現地当局との手続きで照合が取れず、トラブルの原因にもなり得ます。

行政書士として、海外に住む日本人の方々の相談を受ける機会もありますが、こうした制度の変更は情報が届きにくい分、注意が必要です。

もし本籍地の自治体や制度に関する不明点がある場合は、在外公館を通じて早めに相談しておきましょう。

確実でスムーズな対応のために、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。

詐欺にご注意を|手続きは無料、罰金なし

今回の戸籍法改正によって全国民の戸籍に読み仮名が記載されるという大きな制度変更が始まったことを受けて、早くも懸念されているのが「詐欺」の発生です。

行政の動きに便乗した詐欺行為はこれまでも何度も発生しており、今回も例外ではありません。

特に注意が必要なのは、「読み仮名の確認」や「訂正手続き」といった聞き慣れない作業が発生することで、そこに“つけ込む余地”があるという点です。

法務省もすでに、詐欺被害の予防に向けて注意喚起を行っており、警察庁や消費者庁と連携してチラシや広報活動を進めています。

では、どんな手口が想定されるのでしょうか?

■よくある詐欺のパターン

・「読み仮名の訂正に〇〇円必要」と言って手数料を振り込ませる

・「訂正しないと罰金が科されます」と脅して金銭を要求する

・「はがきの内容に問題があるので、確認のために個人情報を教えてほしい」と電話やメールで誘導

・自治体や法務省の職員を装って自宅を訪問し、現金をだまし取ろうとする

これらはすべて、実際には存在しないウソの手続きや費用を使って、相手を不安にさせ、だまし取る典型的な手口です。

■ここで強調したい3つのポイント

- 読み仮名の通知や確認に費用はかかりません

→ 通知はがきもマイナポータルでの確認も完全に無料です。 - 訂正の手続きにも手数料や罰金はありません

→ 読み仮名の訂正届けは無料で行えます。仮に届け出をしなくても罰金や処罰はありません。 - 自治体職員や法務省が突然電話をかけたり、自宅に来たりすることはありません

→ 突然の連絡で個人情報や金銭を求められたら、まず疑ってください。

また、家族が高齢者の場合、こうした制度の情報を知らずに詐欺に巻き込まれてしまうこともあります。

この機会に、ご家族で制度の概要と「絶対にお金はかからない」ことを共有しておくと安心です。

もし怪しい電話やメール、訪問があった場合は、すぐに最寄りの消費生活センター(188)や警察に相談してください。

また、本当に必要な手続きかどうか不安なときは、本籍地の市区町村役場や法務省のコールセンター(0570-05-0310)に問い合わせるのが確実です。

さまざまな詐欺被害の態様を考えますと、制度改正のタイミングでは特に注意が必要です。

正しい情報をしっかり知って、冷静に行動することが、最も確実な自己防衛になります。

「おかしいな?」と思ったら、すぐに相談を。誰でも被害者になる可能性がある時代だからこそ、備えが大切です。

行政書士からひとこと|「確認・対応はお早めに」

2025年5月26日から始まった戸籍の「読み仮名記載」制度。

一見すると「名前がカタカナで記載されるだけ」と思われがちですが、実は今後の人生に関わる大きな変更点です。

行政書士として、日頃から戸籍に関する相談をいただいていますが、今回の制度はその中でも非常に重要な意味を持っています。

まず第一に、読み仮名はこれからの行政手続き、本人確認、金融取引など、あらゆる場面で使われる“基準情報”になります。

たとえば、マイナンバー制度が浸透する中で、各種公的手続きでは「漢字の名前」だけでなく「カタカナ表記」も照合対象になっていきます。

もし、通知されたカタカナの読み仮名に誤りがあった場合、それを訂正せずに放置すると、2026年5月26日以降、その誤った情報が正式に戸籍へ記載されることになります。

一度戸籍に登録されると、将来的に様々な書類で不一致が発生し、パスポート、年金、銀行、保険といった手続きの際に「なぜ読みが違うのか?」と問題視される可能性もあります。

また、誤記に気づいたときにすぐ対応すれば簡単に修正できますが、一度正式に記載されてしまった後は、1回目以外の修正には家庭裁判所の審判が必要になり、手続きが煩雑になってしまいます。

名前は、自分の「アイデンティティ」であり、人生を通じて使い続ける非常に大切な情報です。

そのため、読み仮名に間違いがないかどうか、たった1回の確認で済むことだからこそ、早めに行動しておくことが何よりも大切です。

特に流山市にお住まいの方は、本籍地が他市区町村にある場合も多く、通知はがきが現住所に届かないケースもあり得ます。

そういった場合も、マイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルから確認できますし、不安な方はお近くの行政書士にご相談いただくのも安心につながります。

また、読み仮名の間違いが多く見られるのは、「ッ」「ャ」「ョ」などの小文字や、読み方が複数ある名前のケースです。

ご自身だけでなく、お子さまやご家族の分もあわせて確認しておくことをおすすめします。

この制度は、これからの「名前の正確性」が問われる時代への第一歩です。

行政書士として、皆さまが安心して制度に対応できるよう、引き続き丁寧にサポートしてまいります。

通知が届いたら、まずは落ち着いて内容を確認。

そして、必要があれば迷わず対応を。

“たかが読み仮名”ではなく、“されど読み仮名”です。

正しい情報と早めの行動が、あなたとご家族の未来を守ります。

流山市在住の皆さまも、通知が届いたらぜひ一度内容をご確認ください。

ご自身やご家族の戸籍に関するお悩みがありましたら、行政書士として丁寧にサポートいたします。

行政書士はらしま事務所では、

戸籍に関する手続きや相続や遺言に関わる戸籍の整理まで、

わかりやすく丁寧にサポートいたします。

💬 初回相談は無料

✅ LINE・メールでかんたん受付中